Qui rêve du logement social ?

Cet article est tiré de : Dietrich-Ragon P., 2013, « Qui rêve du logement social ? », Sociologie, N° 1, vol. 4.

En Ile-de-France, les loyers sur le marché privé atteignent des niveaux record, entrainant une sollicitation croissante du parc social[1]. Le nombre de ménages demandeurs est passé de 264 000 en 1973 à 406 000 en 2010 et le délai d’attente théorique pour un logement est de 5,4 ans, alors qu’en 1978 il était de 3,1 ans (IAU, 2011)[2]. Dans le même temps, beaucoup de personnes, tout particulièrement quand elles appartiennent aux classes moyennes, préfèrent ne pas effectuer de demande même quand leurs conditions de logement laissent à désirer (Cusin, Juillard, 2010). Pour répondre à ces questions, l’analyse a porté sur les personnes inscrites sur la liste des demandeurs de logements sociaux actuellement logées dans le secteur privé. Par conséquent, les personnes logées dans le parc social ayant effectué une demande de mutation, qui représentent selon l’enquête Logement de l’INSEE de 2006 près de la moitié des demandes enregistrées en Ile-de-France, ont été exclues du champ de la recherche. Pendant près d’un an, un travail de terrain a été mené à la direction du Logement et de l’Habitat de la Mairie de Paris (DLH) et des entretiens ont été effectués avec une trentaine de demandeurs. Les données de l’enquête Logement de l’INSEE de 2006 ont également été mobilisées. Après avoir décrit les épreuves qui conduisent à postuler à une HLM, on se penchera sur les éléments permettant de valoriser ce statut, condition pour « rêver » du logement social.

Les épreuves sur le marché immobilier

La décision de rejoindre la liste d’attente des demandeurs de logements sociaux fait le plus souvent suite à des épreuves sur le marché immobilier privé. Pour accéder à un logement dans ce secteur, il faut donner des garanties de « bon » locataire, solvable, fiable et solide. Or, les demandeurs occupent fréquemment des emplois peu qualifiés et disposent de faibles revenus (voir encadré 1). 83 % de ces ménages perçoivent des revenus en dessous du revenu médian francilien ou leur personne de référence ne dispose pas d’un statut professionnel stable (chômage, intérim, CDD, au foyer, handicapé). Un revenu trois fois supérieur au loyer étant exigé des locataires, ils ne peuvent prétendre en moyenne qu’à un logement dont le loyer s’élèverait à 600 euros ce qui, à Paris, correspond à une chambre de bonne ou un studio.

Encadré 1

Les demandeurs de logements sociaux franciliens : une population souvent précaire, mais hétérogène

Sans surprise, les demandeurs de logement se distinguent par des positions peu élevées dans la hiérarchie sociale[3]. D’après l’enquête Logement, 27 % des personnes de référence des ménages demandeurs n’ont aucun diplôme (14 % dans l’ensemble des ménages franciliens) et la moitié occupe des emplois d’ouvrier ou d’employé. Les demandeurs pâtissent aussi d’une plus mauvaise insertion sur le marché du travail que le reste de la population. 15 % des personnes de référence des ménages sont chômeuses (5 % dans la population francilienne), 9 % perçoivent le RMI (2 % dans la population francilienne) et celles qui travaillent sont davantage affectées par la précarité (10 % de celles qui exercent un emploi salarié ont un contrat à durée déterminée, pour 6 % dans l’ensemble de la population francilienne). Ceci va de pair avec de petits revenus, le revenu mensuel médian des ménages demandeurs s’établissant à 1458 euros alors qu’il est de 2501 euros chez les ménages franciliens. Autre spécificité : les demandeurs sont en grande partie issus de l’immigration, seule la moitié des personnes de référence des ménages étant nées françaises.

Ce portait ne doit pas masquer le fait que certains demandeurs disposent d’atouts sociaux relativement conséquents. Plus du tiers des personnes de référence ont en effet un diplôme supérieur au bac et la proportion de cadres (14 %) et de professions intermédiaires (11 %) n’est pas négligeable. En outre, beaucoup jouissent d’une relative stabilité professionnelle puisque 82 % des salariés détiennent un CDI ou sont titulaires de la fonction publique à temps complet. Enfin, un quart des ménages demandeurs ont des revenus mensuels supérieurs à 2155 euros. À la DLH, la population « traditionnelle » des mal logés, largement composée de migrants précaires économiquement peu à l’aise avec l’administration, contraste avec un public plus aisé, occupant des professions plus qualifiées (journalistes, instituteurs, policiers…). Pour autant, les entretiens laissent apparaître que même les classes moyennes demandeuses ne sont pas de « vraies » classes moyennes, mais bien davantage des personnes originaires des milieux populaires qui ont connu récemment une relative ascension sociale. Elles-mêmes font presque systématiquement état de leur ancrage dans ces milieux et de leur sentiment de décalage avec les classes moyennes et supérieures.

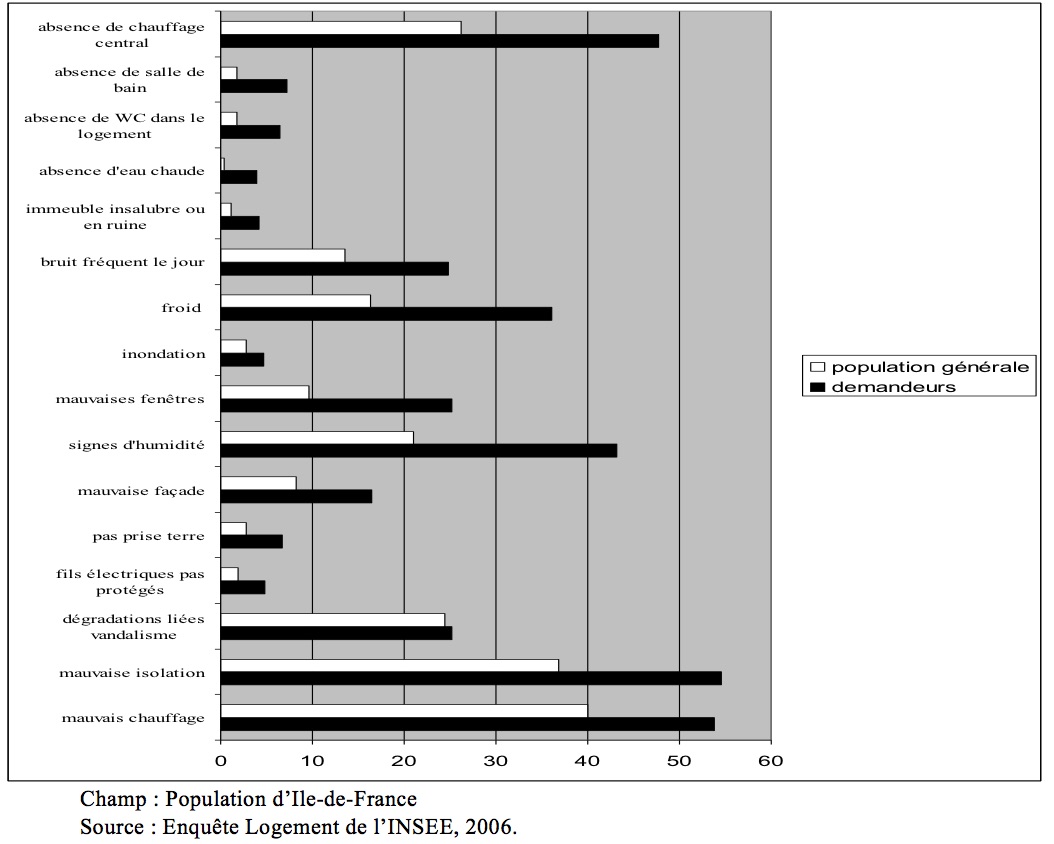

Dans ces conditions, ils ont souvent été contraints de se replier sur les franges les plus dépréciées du marché, ce que reflètent leurs conditions d’habitat insatisfaisantes. La suroccupation est le problème le plus partagé, mais ils sont aussi largement confrontés à l’inconfort et à l’insalubrité. Ils souffrent davantage que le reste de la population du froid, de l’humidité, des inondations, d’installations électriques hors-normes et du bruit (voir graphique 1). Dans les locaux de la DLH, beaucoup de personnes se plaignent de l’impact des nuisances du logement sur leur santé. Face à ces situations, les demandeurs placent les propriétaires-bailleurs sur le banc des accusés. Dès le moment de la location, ces derniers ne seraient pas honnêtes et tenteraient de dissimuler les défauts du logement. Nombre de locataires racontent les lendemains qui déchantent suite à leur emménagement dans un logement qui, au départ, semblait tout à fait convenable. Par la suite, le manque d’entretien est récurrent et les travaux indispensables ne sont jamais réalisés. Les demandeurs répercutent donc l’image de propriétaires peu à l’écoute, occupés à tirer le plus grand bénéfice possible de leur bien. Leur aigreur est d’autant plus forte que la sélection ne se limite pas à une évaluation impersonnelle des dossiers des candidats : ces derniers sont aussi observés physiquement, dans leur présentation et leur manière d’être. Ceux qui présentent un stigmate visible, comme la couleur de peau, se voient refoulés malgré tous les gages de respectabilité qu’ils peuvent apporter. On touche ici du doigt toute la violence du marché privé : les candidats savent qu’on n’évalue pas seulement leur dossier, mais aussi leur personne en tant que telle.

Par ailleurs, les statuts d’occupation sont parfois précaires. 7 % des demandeurs interrogés dans l’enquête Logement louent un meublé ou sont sous-locataires. Ceux qui sont logés gratuitement (6 %) risquent souvent de perdre ce bénéfice à court terme. Quant à ceux qui jouissent de statuts apparemment plus stables (76 % sont locataires et 7 % propriétaires), leur situation est en réalité plus fragile qu’il n’y paraît. Les baux des locataires sont peu protecteurs, moins de 2 % d’entre eux ayant un bail à durée indéterminée (pour 8 % des autres locataires logés sur le marché privé) et seuls 12 % un bail de plus de 3 ans (20 % des seconds). Concernant les propriétaires, ils sont souvent fortement endettés et parfois partiellement propriétaires du bien.

Au-delà de l’insatisfaction par rapport aux conditions d’habitat, le rejet du privé naît de la confrontation à l’arbitrage entre les dépenses de logement et celles concernant les autres domaines de la vie. Beaucoup de personnes ont réussi à se loger au prix d’un effort financier difficilement soutenable. Près d’un tiers des demandeurs de logements ont un taux d’effort net supérieur à 30 % alors que ce taux est de 13 % chez l’ensemble des ménages franciliens. 27 % des demandeurs locataires ont eu des difficultés pour payer leur loyer ou leurs charges au cours des vingt-quatre derniers mois (17 % de l’ensemble des ménages locataires) et 11 % sont en situation d’impayé (4 % chez les seconds). Alors qu’ils ont souvent acheté en espérant économiser les loyers, les propriétaires ne sont pas épargnés. Ils doivent faire face à la désillusion liée aux dépenses qu’implique ce statut et dont les classes populaires n’ont souvent pas conscience avant l’achat : les charges de copropriété, les réparations diverses et les impôts s’ajoutent au crédit alors qu’ils ne l’avaient pas prévu. Selon l’enquête Logement, plus de la moitié des ménages demandeurs accédant à la propriété ont eu des difficultés pour rembourser un emprunt ou payer des charges de copropriété. Quel que soit leur statut, ces personnes voient donc leur budget sérieusement grevé par le logement, et parfois ne peuvent plus faire face. Cette situation a des répercussions en chaîne sur les pratiques de consommation (alimentation, loisirs, vêtements, etc.) qui doivent faire l’objet de restrictions. Certes, le coût du logement n’est pas le seul responsable de ce faible pouvoir d’achat qui tient aussi à l’étroitesse des revenus. Malgré tout, dans l’esprit des demandeurs s’installe peu à peu le sentiment que son montant est un frein à l’épanouissement personnel et familial. Pour payer son loyer ou son emprunt, il faut se contenter d’une vie « au rabais », étriquée, où chaque plaisir est pesé, voire supprimé. Au bout du compte, accéder à un logement social s’impose comme la seule façon de résoudre le dilemme cornélien entre « le logement ou la vie ». Ces personnes finissent par admettre que le marché privé est au-dessus de leurs moyens et ne se font guère d’illusions sur leurs chances d’améliorer leur situation sur ce marché.

Les épreuves dans la vie sociale

Il ne faudrait cependant pas réduire la demande d’un logement social à une volonté de remédier à une situation résidentielle problématique. Ce choix est aussi à relier aux épreuves rencontrées dans la vie sociale, en particulier dans les sphères professionnelle et familiale.

D’après l’enquête Logement, 26 % des ménages demandeurs ont vu un ou plusieurs de leurs membres perdre leur emploi au cours des quatre dernières années alors que cela ne concerne que 13 % de l’ensemble des ménages franciliens. Cette situation a des retentissements sur les ressources économiques, mais elle introduit aussi un sentiment de vulnérabilité qui pousse à chercher à se sécuriser, notamment sur le plan du logement. La sollicitation d’un logement social peut aussi constituer une réponse à un sentiment d’injustice face à de faibles rémunérations. Certains rêvent du logement social comme d’un « complément de salaire », selon l’expression d’une enquêtée. De surcroît, cet habitat est sollicité afin d’améliorer une qualité de vie mise à mal par les rythmes professionnels. Beaucoup de demandeurs occupent des métiers physiques, aux horaires décalés ou fractionnés, ou encore avec un temps de transport élevé. Le projet d’habiter à proximité de son lieu de travail ou de disposer de meilleures conditions de logement (par exemple ne plus partager sa chambre avec ses enfants) est une manière de limiter l’usure liée à une vie éreintante.

Par ailleurs, les demandeurs sont confrontés à des épreuves dans la sphère privée qui les fragilisent et rendent la nécessité de se protéger sur le plan résidentiel d’autant plus pressante. 18 % des ménages demandeurs sont des familles monoparentales, alors que ce taux s’élève à seulement 7 % chez l’ensemble des ménages franciliens. Ces familles, avec un seul revenu, doivent s’acquitter d’un loyer élevé afin de disposer d’une surface suffisante pour accueillir les enfants. La séparation dans le couple marque une rupture radicale en termes de niveau de vie et les demandeurs la relient très fréquemment à leurs problèmes de logement. Parfois, la perte de domicile en est le résultat direct. Beaucoup d’hommes abandonnent l’appartement à leur ex-conjointe qui a la garde des enfants et se retrouvent logés chez un tiers ou à l’hôtel, voire dépendants de l’hébergement d’urgence. L’échec de l’accession à la propriété est aussi très souvent lié aux ruptures qui contraignent à vendre et à retourner sur le marché locatif. Dans les entretiens, nombreuses sont également les femmes se plaignant du fait que l’ex-conjoint ne verse pas, ou mal, la pension alimentaire. Diminuer les dépenses de loyer est alors pour elles une façon de compenser le renoncement de ce dernier à ses obligations familiales. Les séparations conduisent donc à ce qui est vécu comme une forme de déclassement contre lequel le logement social est un moyen de lutter.

Enfin, nombre des demandeurs ont une faible confiance dans les systèmes collectifs de protection sociale et s’estiment mal couverts face au risque de déchéance sociale. Le moment du passage à la retraite est particulièrement anxiogène. Face à la baisse des pensions, les plus âgés craignent de ne plus pouvoir assumer leur loyer ni conserver un niveau de vie convenable. Dans ces conditions, le logement social est mobilisé pour obtenir un supplément de « propriété sociale » (Castel, 2001), qui doit permettre aux non-propriétaires d’échapper à l’incertitude en leur assurant un minimum de ressources.

Il est donc frappant de constater qu’aborder la question du logement social amène à soulever celle des inégalités professionnelles, entre les sexes et face à l’État. La candidature à un tel logement n’est pas seulement une demande de logement mais aussi un appel à une plus grande justice sociale et une façon de faire face à la fragilisation des liens sociaux. Pour autant, se limiter à une vision en termes de compensation et de réparation serait réducteur car les demandeurs ont aussi une bonne image du logement social, ce qui donne à leur démarche un sens positif et explique qu’ils puissent rêver de devenir locataire de ce parc.

La valorisation du logement social

Même si leur démarche est en partie guidée par la nécessité, les demandeurs témoignent d’un véritable engouement pour le logement social et s’engagent rarement dans cette voie à regret. En réaction aux expériences négatives qu’ils ont subies sur le marché immobilier privé, ils sont amenés à construire une image du logement social qui s’y oppose point par point. Ce dernier est en premier lieu valorisé pour le processus de sélection qui dirige les attributions. Même si sa lenteur, sa lourdeur et la longue attente sont régulièrement incriminées, il n’existe pas ici de barrière financière à l’entrée liée aux éventuels frais d’agence et à la caution. Surtout, le candidat est évalué sur des critères inverses à ceux pratiqués dans le privé : les démunis, les jeunes et les personnes handicapées sont prioritaires (voir encadré 2). Cet inversement de la logique de sélection est un soulagement pour ceux qui se voient d’ordinaire étiquetés comme indésirables. Le logement public permet aussi d’échapper à la violence et à l’injustice du processus de sélection sur le marché privé. Les demandeurs estiment que la procédure publique d’attribution y est plus réglementée et moins « à la tête du client ». Bien sûr, ils incriminent parfois les passe-droits et les discriminations (au bout d’un certain temps, la même désillusion éprouvée face au parc privé peut affecter le parc social), mais au contraire du marché privé où ces pratiques sont relativement directes et évidentes, ceci reste de l’ordre de la supputation (comme le dit une enquêtée : « On sait qu’il y a des passe-droits, on sait, mais en même temps on n’en sait rien. »). Face aux institutions, les demandeurs, surtout les jeunes, se sentent également plus autonomes et moins dépendants de leur famille qui doit fréquemment se porter garante dans le secteur privé.

Encadré 2

Les critères de priorité pour la désignation des candidats fixés par le Maire de Paris

En dehors des relogements de droit (expropriation, lutte contre l’insalubrité, sinistres…), les candidats sont désignés par une commission de désignation qui examine les dossiers et les classe selon les critères de priorité suivants :

– ménages démunis,

– ménages comportant des personnes handicapées ou à mobilité réduite,

– ménages occupant des logements ayant fait l’objet de procédures motivées par des insalubrités graves,

– jeunes ménages,

– ménages dont le loyer actuel dépasse le tiers des ressources,

– familles trop nombreuses par rapport à la superficie de leur logement,

– ménages dont la demande est ancienne,

– personnel municipal.

Les candidatures sont ensuite examinées par la commission d’attribution du gestionnaire du logement qui peut en refuser certaines.

La stabilité résidentielle pèse ensuite énormément dans l’attrait pour ce statut. Grâce à la durée illimitée du bail, le logement social est pensé comme un lieu où l’on peut enfin s’établir. De surcroît, les bailleurs sociaux seraient plus compréhensifs en cas d’impayé, ce qui est très important pour les locataires fragiles financièrement. La qualité est également mise en avant. Alors que dans les représentations collectives le parc public est souvent affublé d’une image négative, les demandeurs peignent un tableau aux antipodes. Au sujet de ces logements, les qualificatifs les plus employés sont « confortable », « spacieux », « fonctionnel », « aux normes »… Pour justifier cette affirmation, ils citent beaucoup de leurs proches ou des collègues logés dans ce parc qui deviennent des références positives et servent à conforter leur choix. Ils construisent donc une image idéalisée du logement social assimilé, par rapport au secteur privé, à la garantie d’une plus grande justice dans les attributions, à la sécurité résidentielle et à une meilleure qualité. In fine, ils parviennent à faire de ce statut un statut valorisé socialement.

Une façon d’opérer cette mutation est aussi de le considérer comme un moyen de se loger sur des territoires valorisés. Du point de vue des demandeurs, le lieu géographique peut inverser la hiérarchie des statuts d’occupation qui place généralement la propriété au sommet. Par exemple, un enquêté préfère être locataire d’un logement social à Paris ou dans un « bon quartier » que propriétaire dans une cité. Les demandeurs se projettent donc dans un certain type de logement social : celui de centre-ville, ou bien celui situé dans des quartiers moyens ou aisés de banlieue, où il règne une certaine mixité. Ils ne sont donc pas aveugles à la stigmatisation qui affecte régulièrement une partie du parc social (celui des cités, des ZUS), mais tout leur discours consiste justement à démontrer qu’ils ne se destinent pas à « ce parc-là » et n’ont rien à voir avec « ces gens-là ».

D’autre part, pour eux, le logement social représente un moyen de s’élever socialement grâce à la marge financière dégagée qui pourra être réinvestie dans les autres domaines de la vie. Dans les entretiens, les projets que permettraient de concrétiser cet avantage financier tournent autour des loisirs, de l’épargne et surtout des études pour les enfants afin de leur permettre de réussir socialement. Quant aux plus aisés, ils présentent leur démarche comme un moyen de planifier l’accession à la propriété en faisant des économies. Quel que soit leur projet, les demandeurs construisent donc un argumentaire qui rend le logement social attrayant mais aussi honorable.

Pour finir, le choix de cet habitat est à relier à une trajectoire sociale et à la fréquentation d’un entourage particulier. Quelle que soit leur situation sociale actuelle, ces demandeurs sont presque tous issus des catégories populaires (voir encadré 1) et, dans le passé, ils ont côtoyé la pauvreté. « J’ai vu des choses », commente un jeune homme, technicien d’essai dans l’aéronautique, au sujet de son enfance dans une banlieue populaire de Toulouse. On touche ici du doigt une ligne de fracture forte au sein des classes moyennes : certains ont « vu », d’autres pas. Pour ceux qui ont vu, l’insécurité résidentielle et la pauvreté ne sont pas quelque chose d’abstrait et ce passé laisse des traces, d’autant plus que ces personnes continuent généralement de fréquenter un entourage fragilisé. Cette trajectoire explique que ces classes moyennes restent sensibles au risque de déchéance sociale et privilégient un statut résidentiel stable et protecteur. En outre, le fait que les demandeurs soient issus d’un milieu social relativement similaire fait qu’ils se sont vus transmettre le même « habitus résidentiel » (Grafmeyer, 2010), c’est-à-dire les même dispositions et goûts en matière d’habitat transmis par la famille, d’où des stratégies résidentielles spécifiques. Par exemple, dans les catégories populaires, il n’est pas rare que la démarche pour obtenir un logement social constitue une entreprise familiale. Nombreux sont les demandeurs déclarant avoir été poussés, et même « coachés » par leurs parents. Quand on appartient aux classes populaires, « transmettre » à ses enfants ce statut est d’une certaine façon le seul capital que l’on peut léguer. Par ailleurs, ces personnes ne se sont pas vu inculquer ce qu’elles appellent elles-mêmes la « culture de la propriété ». Un homme pense ne pas avoir été assez « formé » pour devenir propriétaire : « Je n’ai pas été assez calculateur. Je n’y connaissais rien et, encore une fois, je viens d’un milieu modeste et populaire, et mes parents n’ont pas pu me conseiller dans la culture de la propriété. » Le logement social s’impose donc en partie par défaut car, d’une certaine façon, on ne sait pas faire autre chose. L’importance de la socialisation populaire pour déposer une demande apporte un élément d’explication essentiel au fait que les « vraies » classes moyennes se détournent de ce statut : elles ne disposent ni de l’habitus ni de la « formation » liés à l’appartenance populaire.

Conclusion

Ce travail met donc en évidence le rôle stabilisateur du logement social pour la société et éclaire le débat actuel sur le rôle que doit jouer cet habitat. Certains responsables politiques appellent en effet de leurs vœux une politique de « résidualisation » du logement social qui conduirait à focaliser sa mission uniquement sur les personnes les plus défavorisées et les groupes sociaux exclus du marché du logement. Diminuer l’importance de ce secteur et le réserver aux exclus revient à fermer cette issue à une grande partie des catégories populaires et moyennes. Or, on a vu que celles-ci compensent l’absence de capital à léguer par la transmission de techniques pour l’accès au logement social et du goût pour cet habitat protecteur. Résidualiser le logement social, c’est priver ces catégories de cette possibilité de transmission. Un autre résultat essentiel réside dans l’aspiration des demandeurs à davantage de justice sociale et au rôle que joue le logement social dans ce projet. L’obtenir, c’est rétablir une certaine justice en termes de pouvoir d’achat et ainsi compenser un employeur qui paie bien mal, un ex-mari qui ne s’acquitte pas de ses obligations financières ou encore le manque de prestations sociales. En ce sens, si les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de construire des logements sociaux, sans doute devraient-ils aussi concevoir que l’allongement de la liste d’attente est en partie la manifestation d’injustices et d’inégalités sociales croissantes et, d’une façon générale, des apories de l’État Providence.

Références citées

Cusin F., Juillard C. (2010), Le logement, facteur d’éclatement des classes moyennes ?, étude de l’Université Paris-Dauphine pour la Confédération Française de l’Encadrement – CGC.

Grafmeyer Y. (2010), « Approches sociologiques des choix résidentiels », in J.-Y. Authier, C. Bonvalet, J.-P. Lévy (dir.), Élire domicile, La construction sociale des choix résidentiels, Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (2011), La demande de logements locatifs sociaux en Ile-de-France en 2010.

[1] En Ile-de-France, les loyers sociaux sont en moyenne deux fois moins élevés que ceux du privé et jusqu’à quatre fois moins au centre de l’agglomération (AORIF, 2006).

[2] Dans le cadre de la procédure du Droit au Logement Opposable, le « délai anormalement long » pour y accéder est fixé à Paris à 6 ans pour un studio, à 8 ans pour un T2 ou T3 et à 10 ans pour un T4.

[3] Dans la réalité, la population demandeuse est dans une situation encore plus précaire que ce que les chiffres suivants, issus de l’enquête Logement, mettent en évidence puisque les personnes privées de domicile personnel sont exclues de l’analyse.